Comment l’industrie du tabac tente de redorer son image

L’industrie du tabac est passée maître dans l’art de la manipulation pour préserver ses intérêts et maintenir son influence. Derrière des campagnes en apparence responsables, elle déploie des stratégies sophistiquées pour séduire de nouveaux consommateurs, influencer les politiques publiques et retarder les régulations qui menacent son modèle économique…

En bref :

- L’industrie utilise des campagnes détournées pour se positionner comme un acteur de santé publique.

- Les cigarettiers exercent un lobbying intense pour freiner les mesures de santé publique, comme la loi Evin.

- Pour recruter des jeunes, l’industrie du tabac utilise les placements de produits dans les films, événements sponsorisés, les réseaux sociaux …

- Pour influencer les décisions, l’industrie use de nombreux moyens visant à minimiser les risques du tabac et retarder les réglementations.

Une affiche qui interpelle : la bâche de l’église, un coup calculé

Ces dernières semaines, une bâche publicitaire anti-tabac (depuis retirée) recouvrant un chantier a été placardée sur une église parisienne, financée par un cigarettier. Ce choix n’a rien d’innocent. En se positionnant sur le terrain de la prévention, l’industrie du tabac cherche à se donner une légitimité morale, semblable à celle des associations de lutte contre le tabagisme. Mais en réalité, cette campagne vise à légitimer les nouveaux produits de l’industrie, notamment les sachets de nicotine, en les présentant comme des alternatives « miracles » au tabac. Un coup de pub savamment monté qui permet à l’industrie de faire parler d’elle sous une apparence responsable, tout en promouvant ses produits sans réellement enfreindre la loi.

Le message subliminal est clair : l’industrie du tabac prétend œuvrer pour la santé publique alors que son objectif demeure inchangé : maximiser ses profits en maintenant l’addiction. En s’appuyant sur une rhétorique similaire à celle des associations de prévention, elle cherche à faire croire qu’elle a un rôle à jouer dans la réduction des risques, occultant le fait qu’elle en est elle-même à l’origine.

Une industrie de la manipulation : comment le tabac se déguise en acteur responsable

L’industrie du tabac a adopté une nouvelle stratégie pour redorer son image et légitimer ses nouveaux produits en s’appropriant le langage de la santé publique. Une citation révélatrice d’un représentant de commerce de RJ Reynolds illustre bien l’état d’esprit historique de l’industrie du tabac : “Ils ont des lèvres ? Nous les voulons.”

Bien que datant d’une autre époque, cette déclaration met en lumière l’objectif constant de cette industrie : séduire et fidéliser toujours plus de consommateurs, quitte à adapter ses stratégies et son discours pour contourner les régulations et les évolutions sociétales, notamment parmi les jeunes et les non-fumeurs. En utilisant des termes comme « réduction des risques », « transition vers un monde sans fumée » ou « innovation pour la santé », elle donne l’illusion d’un engagement en faveur de la santé publique alors que ses produits entretiennent l’addiction.

En parallèle, les cigarettiers détournent la notion de « liberté de choix » en affirmant que les consommateurs doivent pouvoir décider de leur mode de consommation. L’objectif ici reste inchangé : maximiser les profits en maintenant la dépendance et en recrutant de nouveaux fumeurs.

Cette stratégie vise également à normaliser leurs nouveaux produits et à leur conférer une acceptabilité sociale en les intégrant dans des discours de responsabilité sociétale. En promouvant le tabac chauffé ou les sachets de nicotine comme des solutions innovantes, l’industrie tente d’imposer sa présence sur le marché malgré les risques sanitaires persistants.

Depuis des décennies, les fabricants de tabac ont développé des stratégies sophistiquées pour se présenter comme des entreprises soucieuses de la santé publique, tout en maintenant leur modèle économique basé sur l’addiction.

En utilisant des techniques bien rodées :

- Le financement d’initiatives anti-tabac : En soutenant certaines campagnes de prévention, l’industrie se donne une image positive tout en orientant le discours vers des solutions qui servent ses intérêts. Le but est de détourner l’attention des politiques publiques qui viseraient à réduire leur pouvoir économique. Un exemple marquant est celui de Philip Morris International (PMI), qui promeut un « monde sans tabac » tout en développant et commercialisant de nouveaux produits nicotinés. Son initiative « Unsmoke Your World » illustre parfaitement cette stratégie : en se présentant comme un acteur du changement, PMI tente d’asseoir sa légitimité sur le marché des alternatives au tabac tout en maintenant un modèle économique basé sur la dépendance. Pourtant, en 2022, PMI a livré 621 milliards de cigarettes, en augmentation notable au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique et en Asie du Sud-Est. De plus, l’entreprise continue de promouvoir ses produits, y compris auprès de populations historiquement moins touchées par le tabagisme, comme la communauté Haredi en Israël. On peut se poser des questions sur la sincérité de PMI quant à ses engagements pour la santé publique.

- Le lancement de nouveaux produits à risque réduit : Cigarettes électroniques, tabac chauffé, puffs, sachets de nicotine… autant de produits que l’industrie présente comme moins dangereux pour mieux les imposer sur le marché. Loin d’être une solution de sevrage, ces produits entretiennent la dépendance et assurent un renouvellement des consommateurs, notamment chez les jeunes.

- Le lobbying et la désinformation : Pressions sur les décideurs politiques, recherches biaisées minimisant les effets du tabac, communication ambiguë sur la réduction des risques… L’industrie du tabac investit massivement pour influencer les politiques publiques et retarder l’application de réglementations strictes. Par exemple, elle a tenté de bloquer l’introduction des paquets neutres en Australie en intentant une action judiciaire en 2011 via un traité bilatéral avec Hong Kong. Cette tentative a finalement échoué en 2015.

En France, l’industrie a dépensé plus d’un million d’euros en lobbying pour limiter l’impact du paquet neutre et d’autres mesures de santé publique.

Une présence insidieuse dans la culture populaire

L’industrie du tabac ne se contente pas de financer des initiatives de prévention, elle investit massivement dans la culture et le divertissement pour normaliser la consommation de ses produits. Les placements de produits dans les films et séries sont, de longue date, une stratégie.

Des études ont montré que la présence de la cigarette dans les productions cinématographiques a un impact direct sur la perception du tabac par le public, en particulier les adolescents. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dénoncé cette tendance qui participe à la banalisation du tabagisme.

Récemment, Netflix a été critiqué pour la présence excessive de logos de cigarettiers dans la série consacrée à Ayrton Senna.

Ce type de placement s’inscrit dans une stratégie plus large qui vise à maintenir la visibilité du tabac dans les médias de masse malgré les restrictions légales sur la publicité.

Crédit photo : Netflix

Un rapport de Truth Initiative indique également que la présence du tabac dans les contenus audiovisuels a augmenté ces dernières années, notamment sur les plateformes de streaming où la réglementation est plus souple. Selon cette étude, six des dix séries les plus populaires auprès des jeunes en 2021 contenaient des références au tabac. Truth Initiative souligne également que les films récompensés aux Oscars affichent souvent une forte présence de cigarettes, influençant ainsi des millions de spectateurs.

Le marketing immersif : une stratégie insidieuse

L’industrie du tabac utilise également des stratégies de marketing immersif pour séduire de nouveaux consommateurs. Selon Truth Initiative, les cigarettiers organisent des événements sponsorisés, des soirées privées et des activations de marque dans des festivals de musique, des clubs ou encore des bars pour créer un lien émotionnel fort avec leurs produits. Ce type de marketing vise particulièrement les jeunes adultes et contribue à renforcer une image attrayante et moderne du tabac.

Un rapport détaillé de Truth Initiative indique que ces stratégies incluent des distributions gratuites de produits du tabac lors d’événements, le recrutement d’influenceurs pour promouvoir des produits sur les réseaux sociaux et des partenariats avec des lieux de divertissement fréquentés par les jeunes. Ces tactiques permettent aux cigarettiers d’associer leur marque à des expériences positives et à des environnements festifs.

Une industrie qui soigne son image tout en influençant les décisions politiques

L’industrie du tabac manipule également la science et influence les décisions politiques à son avantage.

Financement de recherches biaisées et manipulation scientifique

L’industrie du tabac finance ainsi des études scientifiques visant à minimiser les dangers de ses produits et à promouvoir ses alternatives comme les cigarettes électroniques et le tabac chauffé. Ces études sont utilisées pour influencer les décideurs et ralentir l’adoption de mesures de santé publique restrictives. Un exemple marquant est la création d’instituts de recherche financés par les cigarettiers, conçus pour produire des résultats favorables à leurs intérêts.

L’influence de l’industrie s’étend également aux revues scientifiques, où certaines publications biaisées sont insérées sans révéler clairement les conflits d’intérêts. Cette stratégie pernicieuse permet aux cigarettiers de donner une apparence de crédibilité scientifique à leurs arguments contre les réglementations anti-tabac.

Recrutement d’experts et financement de think tanks : une influence invisible

L’industrie engage des experts en santé publique et des universitaires pour légitimer ses positions et s’opposer aux réglementations strictes. Elle finance également des think tanks qui produisent des rapports favorables à ses intérêts, souvent relayés dans les médias et auprès des décideurs politiques.

Un exemple frappant est l’utilisation d’institutions académiques et d’économistes pour défendre des politiques fiscales favorables à l’industrie du tabac, en minimisant l’impact des hausses de taxes sur la consommation. Ces actions montrent que l’industrie ne recule devant rien pour façonner le débat public en sa faveur.

Elle s’efforce donc d’influencer directement les décisions politiques à son avantage. Par exemple, en 2016, Philip Morris International a mené une campagne agressive contre la mise en place du paquet neutre en Australie, allant jusqu’à intenter une action judiciaire via un traité bilatéral avec Hong Kong pour contester cette mesure.

En Europe, des enquêtes journalistiques ont mis en lumière des tentatives répétées de l’industrie du tabac pour influer sur la législation en exerçant des pressions sur des décideurs politiques afin de ralentir ou bloquer les restrictions encadrant ses produits. Ces manœuvres comprennent notamment le lobbying intense contre les emballages neutres et les hausses de taxes sur les cigarettes, ainsi que des actions ciblées visant à influencer les réglementations européennes. Par le biais de financements et de contributions stratégiques aux campagnes électorales, les cigarettiers maintiennent une influence significative sur les législateurs, retardant les initiatives de santé publique susceptibles d’affecter leurs profits.

Dans certains cas, l’industrie a même financé des études destinées à démontrer l’inefficacité des politiques de santé publique qu’elle combat, en manipulant les résultats pour favoriser ses intérêts. Ces manœuvres démontrent que, loin d’être un acteur neutre dans le débat sur le tabac, l’industrie utilise tous les moyens à sa disposition pour influencer les législateurs et préserver ses profits.

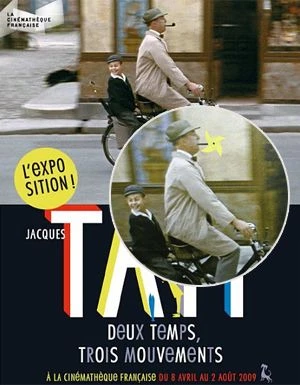

Pour faire évoluer la législation en sa faveur, l’industrie sait aussi exploiter l’émotion publique pour influencer les décisions politiques. Un exemple frappant est l’affaire de l’exposition Jacques Tati en 2009. Lorsque la régie publicitaire Métrobus a modifié une affiche promotionnelle en remplaçant la pipe iconique du personnage de monsieur Hulot par un moulin à vent jaune, une controverse immédiate a éclaté. Loin d’être une application stricte de la loi Evin, cette modification a été utilisée comme prétexte pour alimenter une campagne médiatique dénonçant une prétendue censure excessive des œuvres culturelles. Derrière cette manœuvre se trouvait un objectif clair : obtenir un assouplissement de la loi Evin en jouant sur la sensibilité du public et des décideurs politiques.

Un autre cas emblématique est celui de Dior, qui avait choisi de supprimer la cigarette d’une photo d’Alain Delon pour une publicité de son parfum Eau Sauvage. Comme pour l’affaire Tati, cette retouche a été instrumentalisée par certains acteurs de l’industrie pour décrédibiliser la loi Evin, alors même qu’aucune obligation légale n’exigeait une telle modification. En détournant ces situations à son avantage, l’industrie a cherché à faire passer la réglementation anti-tabac pour une atteinte à la liberté d’expression.

Face à ces manipulations, DNF avait rapidement réagi. L’association avait réussi a démontré que ces controverses avaient été montées de toutes pièces pour affaiblir les mesures de santé publique et rouvrir des espaces de communication à l’industrie du tabac. Cette capacité à utiliser des événements culturels pour détourner le débat public illustre une nouvelle fois la stratégie insidieuse des cigarettiers : influencer l’opinion et les législateurs sous couvert de défense des libertés artistiques.

Notre mission : démasquer une industrie de mort

Loin d’être un acteur responsable, l’industrie du tabac continue de répandre ses produits tout en prétendant agir pour la santé publique. Ses efforts pour se blanchir par le biais d’actions soi-disant philanthropiques ou de nouvelles alternatives présentées comme saines ne doivent pas nous tromper.

Les décideurs politiques, les professionnels de la santé et les citoyens doivent rester vigilants face à ces manipulations et continuer à exiger des mesures strictes pour limiter l’influence de cette industrie sur la société. Le combat contre le tabagisme ne peut être mené efficacement qu’en excluant totalement les cigarettiers des discussions sur la santé publique.

Bibliographie :

- Tobacco Free Kids. L’industrie du tabac et la RSE : une stratégie de manipulation. Lien

- Truth Initiative. Action Needed: Tobacco in Pop Culture. Lien

- Truth Initiative. How Tobacco Companies Use Experiential Marketing. Lien

- Truth Initiative. Tobacco Industry Interference Report. Lien

- Tobacco Tactics. Influencing Science : Stratégies de manipulation de la recherche par l’industrie du tabac. Source

- Philip Morris International et Unsmoke Your World. Source

- Paquet neutre en Australie et lobbying de l’industrie du tabac. Source

- Lobbying en France contre les politiques de santé publique. Source

- Article du Monde sur l’influence du tabac en Europe. Source

- Tobacco Free Kids. L’industrie du tabac et la RSE : une stratégie de manipulation. Lien