La fiscalité est un des leviers essentiels pour réduire la consommation de tabac. L’OMS considère même que les taxes sur les produits du tabac seraient l’outil le plus puissant et le plus rentable pour les gouvernements. Toujours selon l’OMS, « une augmentation des prix de 10% sur le paquet de cigarettes devrait entraîner une baisse de 4% de la demande dans les pays à revenu élevé et de 4 à 8% dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où les revenus plus faibles des populations tendent à les sensibiliser davantage à l’évolution des prix« .

L’article 6 de la convention cadre de l’OMS

La convention cadre de l’organisation mondiale de la santé est un traité mondial mettant en lumières, en 14 articles, les bonnes pratiques et les dispositions visant la réduction du tabagisme. La France l’a ratifiée en octobre 2004.

L’article 6 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac fait ainsi le point sur les «Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac». L’OMS rappelle l’importance de cette politique de prix et appelle les gouvernements à appliquer une politique de taxation et des prix contribuant à leurs objectifs de santé nationaux.

La taxation des produits du tabac, un outil efficace

Dans les années 90, plusieurs études ont été réalisées pour mesurer les effets de la taxation sur la consommation. Il en ressort que pour être vraiment efficace, l’augmentation des prix doit être forte, régulière et rapprochée. La récurrence crée l’alerte permanente, le caractère rapproché favorise la décision de modification des habitudes.

La France a été l’un des pays pionniers dans la lutte contre le tabagisme en légiférant, dès 1976 avec la loi Veil, mais c’est à partir des années 2000, et notamment à partir du lancement du premier plan cancer annoncé par le Président de la République, que l’on connait les premières utilisations efficaces de l’outil taxation.

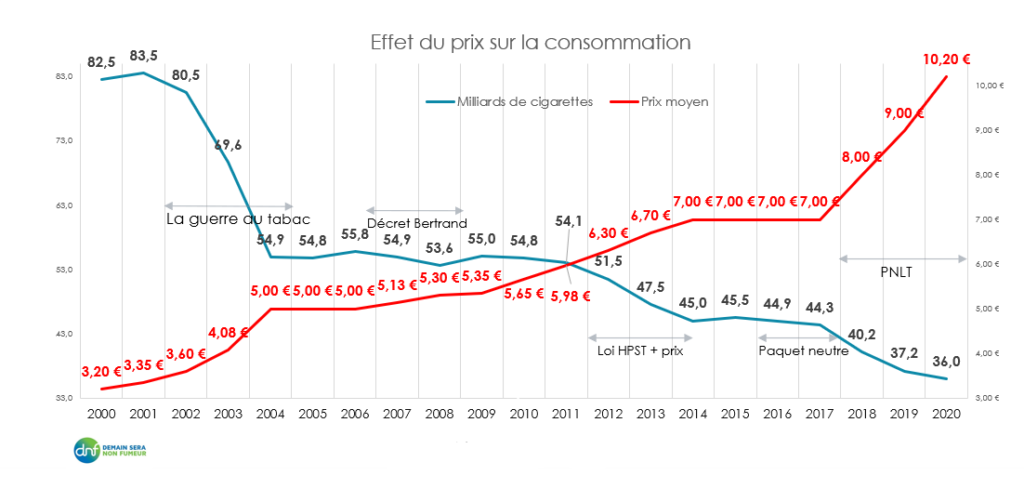

En 20 ans, le prix du tabac a triplé et le graphique qui suit est très éloquent. Il est le reflet de 4 quinquennats présidentiels marqués par des volontés politiques plus ou moins affirmées de lutter contre le fléau du tabac.

- Déclarer la guerre au tabac, mobiliser la société civile par un appel à projet et utiliser la taxation pour obtenir 3 augmentations fortes et rapprochées des prix, voilà comment, entre 2003 et 2004, les ventes de cigarettes ont pu régresser de 32%. Puis, dans la foulée, avoir décidé un moratoire sur les prix après cette action exemplaire, voilà comment la normalité de l’acte de fumer a pu regagner une partie du terrain perdu. Cette seconde phase a fortement pesé sur l’acceptabilité du décret Bertrand (2006) par les professionnels des lieux dits de convivialité.

- Entre 2007 et 2012, invoquer l’idée qu’il soit anormal d’interdire de fumer dans les lieux où l’on vend du tabac. Ne considérer la politique de taxation que comme un outil de collecte de taxes. Ces deux approches ne pouvaient que conduire à la renormalisation du fléau de santé publique que représente le tabagisme.

- En dépit d’un taux faible mais cependant bien supérieur à l’inflation, la reprise d’augmentations tarifaires régulières en 2012 a entrainé une forte régression des ventes de tabac. Cette politique s’accompagnait, en effet, d’une volonté affirmée de lutter contre les méfaits du tabac, notamment dans le cadre de la loi HPST (Hôpital, patient, santé, territoires) dont il faut surtout retenir la lettre T qui responsabilisait les régions.

Le PNRT (Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019) a ensuite fondé la politique encore en vigueur aujourd’hui. Ses trois objectifs « Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac », « Aider les fumeurs à s’arrêter » et « Agir sur l’économie du tabac » ont été accompagnés d’un nombre très important de mesures de prévention. Cependant, avoir alors annoncé « qu’entre le paquet neutre et les hausses de prix il fallait choisir » était une erreur partiellement compensée par le vote, en mai 2016, du paquet neutre et la forte augmentation du tabac à rouler en janvier 2017. La création du fonds de prévention des addictions a enfin permis à la France de rejoindre le peloton des pays décidés à faire régresser le tabagisme. - La mise en place du PNLT (Programme de lutte contre le tabac 2018-2022) essentiellement basé sur un programme d’augmentations fiscales destinées à atteindre le prix de 10 € moyen pour un paquet de 20 cigarettes a pleinement atteint son objectif. Il permet de constater une chute importante des ventes et de la prévalence tabagique, passée de 29,4% en 2016 à 24% en 2020. Souhaitons que cette nouvelle réussite de la lutte contre le fléau du tabac ne soit pas, une nouvelle fois, suivie d’un moratoire sur la fiscalité.

Toute action menée en même temps que la taxation en favorise les effets, mais sans l’aide de la taxation, ces actions ont un effet très réduit

L’objectif d’une génération sans tabac pour 2032, programmée en 2017, passait par l’étape du « paquet à 10€ » pour 2020. Cette étape est désormais franchie et les livraisons de cigarettes ont, pour l’année 2020 – comparée à l’année 2017– , accusé une chute de -19,27%. les livraisons de tabac à rouler ont diminué de -10,29% et celles de cigares de -7,37% . La catégorie hétéroclite des autres produis à fumer (+162%) nécessite une rapide transformation car il n’est pas possible d’être efficace en taxant de la même manière le tabac à chicha, le tabac à tuber, le tabac à pipe et les nouveaux tabacs chauffés.

L’objectif du PNLT prévoit également d’abaisser à moins de 22 % la part des fumeurs quotidiens chez les 18-75 ans d’ici 2022. Il ne pourra être atteint qu’au prix du maintien d’un objectif aussi ambitieux que le précédent.

Pour y arriver, DNF préconise une programmation de la fiscalité qui permette d’arriver au paquet à 15 euros d’ici à 2025.

L’harmonisation de la fiscalité en France

En France, les produits du tabac sont taxés de manières différentes en fonction de leur spécificité : (cigarillos, tabac à rouler, cigarettes traditionnelles, tabac chauffé etc…).

infographie taxation

En France, pour être encore plus efficace, il serait nécessaire de réviser la taxation :

– Des cigares et cigarillos, idéalement en introduisant la notion de poids ou en subdivisant cette catégorie ;

– Des tabacs à rouler, notamment en relevant le minimum de perception ;

– Des autres tabacs à fumer en les remplaçant par trois catégories :

Le tabac à pipe et le tabac à tuber

La chicha

Les produits chauffés

L’augmentation des prix du tabac favorise-t-elle la contrebande ?

C’est l’argument numéro 1 de l’industrie, relayé par les buralistes, pour dénoncer les augmentations de prix et tenter de freiner la politique la plus efficace pour faire régresser le tabagisme. A noter que les fabricants eux-mêmes sont à l’origine du commerce illicite de leurs produits.

Sur son site, l’ACT – alliance contre le tabac- explique ainsi qu’en 2020 un fabricant mondial est accusé d’avoir inondé le marché algérien de cigarettes à bas prix en étant tout à fait conscient qu’une partie de ce stock serait revendue sur le marché français. Dans la plainte déposée, on estime que cette marque de cigarette « algérienne », l’une des plus vendue dans l’hexagone, représenterait près de 4.5 % du marché français. On peut estimer une perte annuelle de 400 à 500 millions d’euros en taxe pour l’État français.